Erscheinungsformen sexueller Süchtigkeit

- Vorbemerkung

- Ein Beispiel aus der Praxis

- Diagnostik auf fünf Ebenen

- Wie entsteht Süchtigkeit?

- Ist Pornographie ein Suchtstoff?

- Schlussbemerkung

„Sexsucht“ – dieser Begriff wird in der öffentlichen Diskussion und in Fachpublikationen zunehmend benutzt. Versuche, zu einer begrifflichen Klarheit zu kommen, lassen rasch den Eindruck gewinnen, dass über etwas gesprochen wird, was jeder auf seine eigene Weise definiert. Manche meinen, es sei nur eine Ausrede für haltloses Verhalten. Andere sprechen von Sucht analog der Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Begriffe wie Sexsucht, Nymphomanie, Don Juan Komplex, Hörigkeit, „Die Droge Sex“, Hyper-sexualität etc. werden benutzt. In Zeitschriften wird wie in dem folgenden Zitat aus dem Stern (3/2007) zumeist die Häufigkeit sexueller Aktivität dargestellt: „Er hat Sex bis zur Entkräftung, täglich. Er bezahlt Huren, bis kein Geld mehr für die Stromrechnung übrig ist. Er schämt sich, bis er sich fast umbringt: Ein Sexsüchtiger beschreibt seinen Alltag mit einem Leiden, das Krankenkassen nicht anerkennen.“

Mit solchen spektakulären Beschreibungen wird rasch und sicher Neugier geweckt und bei der Leserschaft ein mehr oder weniger verborgenes Bedürfnis nach Zügellosigkeit und ungehemmter Lust bedient. In diesem Aufsatz geht es mir vor allem darum, angemessen über ein tatsächlich gravierendes Problem zu schreiben und so viel als möglich Klarheit und Sachlichkeit in die Fachdiskussion zu bringen. Ausgehend von einem Fallbeispiel werde ich mich mit den unterschiedlichen Erscheinungsformen und deren Verständnis auseinandersetzen.

Vorbemerkung

Beginnen möchte ich mit einer Vorbemerkung: „Lass uns über Sex reden“, mit diesem Slogan warb kürzlich der Hessische Rundfunk für seine Arbeit. Über Sex wird viel geredet. Zu viel? Wie reden wir heute über Sexualität, wie hat sich dieses „Wie“ in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie hat sich unser gesellschaftlicher Umgang mit Intimität verändert und welche Umbrüche bedeutet das für unsere Beziehungen? Und wie kann es gelingen, in der psychotherapeutischen und seelsorgerlichen Sprechstunde entspannt über ernste sexuelle Fragen und Problembereiche zu sprechen: ohne Tabuisierung, aber auch ohne aufgesetzte tabulose Vertraulichkeit.

Es ist noch nicht lange her, etwa 40 Jahre, da konnte über Sex kaum offen geredet werden. Als ich im Grundschulalter war, versuchte uns die Lehrerin im neu in den Lehrplan aufgenommenen Sexualkundeunterricht aufzuklären. Ich erinnere noch genau, wie sie errötete, als sie vom „männlichen Glied“ sprach, wie sie versuchte, technische Details zu erklären („Das Glied passt dann genau in die Scheide“), und uns diese spröde und unsichere Darstellung eher fragend und wortlos zurückließ. Es war ihr sichtlich unangenehm, und wir waren neugierig und beschämt zugleich. Irgendetwas wirkte da gezwungen, fremdartig, sonderbar. Als ich dann Jugendlicher war und man kam auf „das Thema“ zu sprechen, ging es mir ähnlich: regelmäßig stieg mir die Röte ins Gesicht. Scham schien unausweichlich, auch körperlich. Dann kam allmählich die Flut der Bilder, am Kiosk, im Fernsehen, die Besitz ergriff von unserer visuellen Wahrnehmung, der man sich nicht entziehen konnte. Das ist nur drei bis vier Jahrzehnte her. Es folgte ein Prozess der Anpassung und Abhärtung, eine schleichende Normalisierung der Zurschaustellung von Nacktheit. Heute können wir dem kaum entgehen, wir können uns gar nicht dafür oder dagegen entscheiden, wir können nur über das „Wie“ des eigenen Umgangs und der eigenen Vorstellungen von normaler Sexualität nachdenken.

Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Großmutter, wie sie sich eines Morgens über ein junges Paar aufregte, das auf der Straße in aller Öffentlichkeit Zärtlichkeiten ausgetauscht hatte. Sie war richtig in Rage und empört, wie jemand sich so unmoralisch verhalten kann. Sicher dachte sie, dass dies verboten werden muss und kann. Heute regt sich niemand mehr darüber auf.

Die Anmache durch Bilder in diversen Medien kennt heute fast keine Grenzen mehr. Für viele Jugendliche sind pornographische Bilder zu einer Alltagsrealität geworden. Internet-Pornographie wird mittlerweile zum modernen Mittel immer früher versuchter „Aufklärung“. Das „Wie“ im Umgang mit der Sexualität hat sich drastisch verändert und verändert sich stetig, der nackte Körper, die schrille Vielfalt sexuellen Treibens wird inszeniert und findet im Internet ein ideales, anonymes, schnell zugängliches Forum.

Im Gefolge der „Veröffentlichung“ des Körperlich-Sexuellen hat sich auch unser Sprachgebrauch verändert. Ein Wort wie „geil“ wäre mir als Jugendlicher nicht über die Lippen gekommen. So genau wusste ich gar nicht, was es bedeutete, aber es musste wohl etwas Verbotenes oder Geheimnisvolles sein. Heute ist „geil“ (ursprünglich: lüstern, begehrlich, anrüchig) ein Allerweltswort für alles, was neu, interessant, aufregend etc. erscheint und niemand würde dabei erröten. Die „Sprache des Sexuellen“ ist in unseren Alltag eingedrungen, hat ihren diskreten Charakter verloren und ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, die früher undenkbar gewesen wäre. Dabei werden Wortneuschöpfungen produziert und eine Vielfalt sexuellen Treibens in Worte gefasst, die früher ein unbenannt unbekanntes Dasein in Heimlichkeit fristete.

Mir geht es nicht darum zu beklagen. Sondern: Mir geht es darum, in der Auseinandersetzung mit diesen Veränderungen einen Sprachgebrauch zu finden, der nicht der Versuchung exhibitionistischer Theatralisierung erliegt und dem (meiner Meinung nach) auch heute noch bestehenden Bedürfnis nach Intimität gerecht zu werden vermag. Es muss nicht über alles gesprochen werden, was es gibt. Auch wenn das altmodisch klingt, stelle ich an dieser Stelle die Frage, wo der Lebensraum geblieben ist, der für Scham und Intimität reserviert war. Gibt es ihn noch, oder ist unter dem Diktat des „Alles ist möglich“ und „Alles ist gut“ auch diese Gefühls- und Beziehungsqualität pseudorevolutionär nivelliert worden? Auch auf die Gefahr hin, für rettungslos altmodisch gehalten zu werden, plädiere ich entschieden dafür, geschützte Intimität und Scham wiederzugewinnen. Sicher nicht in dem Sinne, wie es in meiner Kindheit war. Aber doch im Sinne des Schutzes vor öffentlicher Zurschaustellung, Kommerzialisierung („Ver-Wertung“) und dadurch Entwertung. Es darf auch heute eine Intimität geben, die dem Paar und nicht der Öffentlichkeit gehört. Es darf eine Sprache geben, die etwas Persönliches, Intimes hat, die sich im Beziehungsraum entwickelt und dort verbleibt. Es darf auch eine Inszenierung des Sexuellen geben in der Beziehung, die der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Es darf dabei auch lustvoll zugehen und richtig Spaß machen. Es darf (und muss) dabei aber auch Grenzen des Machbaren geben.

Grenzen, die sich auf eine gemeinsame Paar-Ethik beziehen und sich in Tabus und Tabuwörtern äußern können. Sexualität darf etwas Geheimnisvolles, zu Entdeckendes bleiben, ein Beziehungsraum, der nur von den beiden Partnern betreten wird, um sich zueinander zu entwickeln und sich darin zu beschenken. „Eine Liebesbeziehung stellt die Begegnung in den Mittelpunkt, Sexualität ist nur ein Bestandteil. Sie ist zeitlich fordernd, verlangt den Einsatz der ganzen Person und orientiert sich an den Empfindungen und Wünschen beider Partner. Die unterschiedlichen Gefühle und Bezogenheiten der Partner zueinander verlangen beiden immer wieder neue Anpassungsleistungen ab, die eine Beziehung erden und zur Reife bringen.“ So beschreibt K. Roth ein integriertes Beziehungsgeschehen.1

Um hier nicht missverstanden zu werden: Ich rede nicht einer verklemmten Prüderie das Wort. Vielmehr glaube ich, dass die Enttabuisierung und öffentliche Inszenierung in Verbindung mit der anonymen Verfügbarkeit eine Neubesinnung auf eine Beziehungskultur herausfordert, in der ein gesundes Schamempfinden gepflegt und Intimität geschützt wird. Und darum geht es mir in diesem Text: im Gespräch über sexuelle Problembereiche eine Sprachweise zu finden, die nicht schamhaft tabuisiert, aber eben auch nicht die voyeuristische Gier bedient, der wir immer wieder erliegen können.

Also, lassen Sie uns über Sex reden, über Schwierigkeiten, mit denen der Psychotherapeut aber auch der Seelsorger zunehmend konfrontiert wird.

Ein Beispiel aus der Praxis

Herr N., ein 25 Jahre alter Student, steht unangemeldet in der Ambulanz. Sichtlich unter Druck bittet er um ein Gespräch. Es könne so nicht weitergehen mit ihm. Seit zwei Wochen habe er Angstzustände und Verkrampfungen im Bauchbereich, so dass er kaum etwas essen könne und schon Gewicht abgenommen habe. Nach seiner Lebenssituation befragt, erzählt er mit zitternder Stimme und Anspannung, er wisse nicht, was er tun solle. Er lebe in einer glücklichen Beziehung, wolle bald heiraten und mit seiner Partnerin ein normales glückliches Leben führen. Wenn er jedoch alleine zuhause sei, dann setze er sich an den Computer, um etwas zu erledigen. Und plötzlich, wie unbemerkt, gehe er ins Internet, wo er sich auf ganz bestimmten Seiten pornographische Bilder ansehe. Seine Freundin ahne nichts davon, wenn sie es bemerken würde, wäre es wohl mit der Beziehung zu Ende. Meistens müsse er vor dem PC masturbieren, manchmal mehrere Stunden lang. Mehrere Male habe er sich auch mit Prostituierten verabredet und dort Sex gesucht. Hinterher habe er sich ganz schlecht gefühlt und alles bedauert. Aus Angst vor einer HIV-Ansteckung habe er einen Bluttest veranlasst, der negativ gewesen sei, was ihn jedoch nicht wirklich beruhigt habe. Als die Angst unerträglich geworden sei, habe er nur noch gedacht: „Jetzt hat mich der Herrgott bestraft.“ Er wisse selbst nicht, was mit ihm los sei, fühle sich wie ferngesteuert und ausgeliefert. Er schäme sich für das, was er tue. „Es passiert, obwohl ich es nicht will“, „Ich lasse mich hinreißen“, „Ich bin ein schlechter Mensch, bin ich pervers?“ Er habe keine Kontrolle mehr über sein Verhalten, sein Trieb sei, wenn er alleine sei, unbezwingbar, er brauche Kontrolle von außen. Dieses Doppelleben sei unerträglich, mehrfach sei er kurz davor gestanden, der Partnerin alles zu gestehen, wisse aber nicht, ob sie damit wirklich klarkommen könne.

Herr N. erlebte sein sexuelles Denken und Tun nicht als lustvoll, sondern als quälend aufgezwungen, am Ende stehe Erschöpfung, nicht Befriedigung. Seine sexuellen Aktivitäten bewirkten kurzfristige Erleichterung, waren langfristig aber nachhaltig belastend. Er geriet in den Sog einer Selbstwert- und Identitätskrise, der er hilflos ausgeliefert gegenüberstand. Bestrafungs- und Beschämungserleben waren ausgeprägt. Seine Berufsausbildung litt deutlich, in seiner Beziehung gab es verstärkt Konflikte, obwohl die Partnerin von seinem Problem angeblich nichts wusste.

Diagnostik auf fünf Ebenen

Wie können wir Herrn N.s Problem einordnen und verstehen? Welche Konzepte sind dabei hilfreich? Mit welchen Begriffen kann am besten umgegangen werden und wie lassen diese sich definieren? Diese Fragen sind auch in der wissenschaftlichen Diskussion aktuell, weil in der gängigen Klassifikation des ICD-10 kein annähernd befriedigender Vorschlag zu finden ist, lediglich die nicht sinnvoll definierbare Kategorie F52.7 („gesteigertes sexuelles Verlangen“), die sich auf das untaugliche Merkmal der Häufigkeit sexueller Aktivität bezieht.

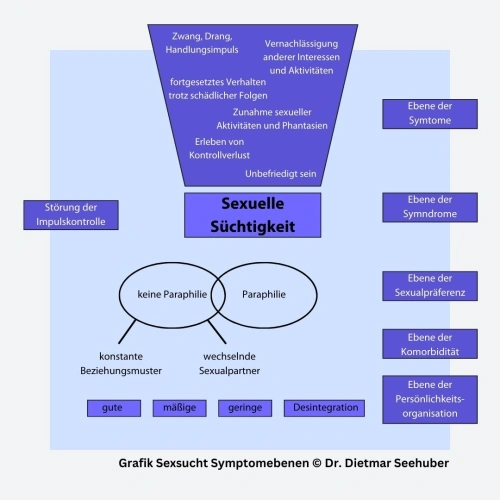

Mein Vorschlag einer mehrstufigen Diagnostik geht von einer komplexen Betrachtungsweise auf fünf Ebenen aus, die mit einer Symptomerfassung beginnt.

1. Symptome

- Besteht ein übermächtiger Drang oder ein Zwang zu sexuellen Handlungen (Zwang, Drang, Triebhaftigkeit)?

- Besteht eine verminderte Kontrollfähigkeit (bezogen auf Beginn, Beendigung, Dauer, Häufigkeit)?

- Liegt eine emotionale Destabilisierung vor, die durch sexuelle Aktivität kurzfristig verbessert wird?

- Welche Phantasien sind dominierend?

- Gibt es eine Steigerung sexueller Dynamik bei abnehmender Befriedigung (Toleranzentwicklung)?

- Ist das Verhaltensmuster eingeengt, stereotyp oder vielgestaltig und rasch veränderbar?

- Ist Sexualität der dominante Verhaltensbereich, dem alles andere untergeordnet wird, und kommt es dadurch zu einer Vernachlässigung anderer Interessen?

- Wird das Verhaltensmuster trotz eindeutiger schädlicher Folgen (sozial, psychisch, physisch) aufrechterhalten?

- Besteht ein progredienter Verlauf gesteigerten sexuellen Verlangens mit polymorpher Phantasieentwicklung und imperativen Onanie-Impulsen?

- Geht der Kontext der Beziehung verloren zugunsten häufig wechselnder Sexualpartner, die zu Objekten des Drangs und der Begierde werden, während das Bedürfnis nach Bindung und Beziehung verloren geht?

- Besteht ein exzessiver Pornographie- und Mediengebrauch?

- Werden Situationen mit potentieller Selbst- und/oder Fremdgefährdung herbeigeführt?

- Besteht ein Offenbarungsdruck und Geständniszwang?

- Liegen extreme Scham/Schuldgefühle mit sozialer Isolation und negativem Selbstwertgefühl (internale Attribuierung: „Ich bin pervers, abnorm…“) vor?

- Fehlt Befriedigung im sexuellen Tun?

- Wie können Handlungsimpulse gesteuert werden?

- Liegen Symptome einer Zwangsstörung vor?

2. Syndrom

Diese Einzelsymptome werden erfragt, zusammengefasst und einem Syndrom zugeordnet. In der wissenschaftlichen Literatur2 wird die Frage gestellt, ob die Konzepte der nicht-stoffgebundenen Abhängigkeit, der Störung der Impulskontrolle oder der Zwangsstörung anwendbar sind.

Eine einheitliche klare Definition gibt es jedoch nicht. Meines Erachtens passt in den meisten Fällen die Zuordnung zu einer Abhängigkeitserkrankung am besten, da die Symptomkonstellation qualitativ dem Muster der stoffgebundenen Sucht stark ähnelt und die Verlaufsdynamik ebenfalls Ähnlichkeiten zeigt. Dagegen ist der zentrale Mechanismus bei Zwangsstörungen die Angst vor Veränderung, die durch Gedankenkreisen oder Handlungswiederholungen gebannt wird. Die Angst bei sexueller Süchtigkeit imponiert, wenn überhaupt, eher kurzfristig; sie ist weniger auf eine künftige Bedrohung bezogen und wird nicht vom Zweifel unterhalten. Während Zwangsgedanken primär als sinnlos, nicht lustvoll empfunden werden, geht es bei süchtigem Sexualverhalten durchaus um primär lustvolles Tun.

Die Definition einer Impulskontrollstörung besteht in der Unfähigkeit, einem selbst- oder fremdschädigenden Impuls zu widerstehen. Es besteht ein zunehmendes Spannungs- und Erregungsgefühl vor Durchführung der Impulshandlung, dabei und danach ein Empfinden von Entlastung. Die Auswirkungen sind jedoch eher kurzfristig, weniger nachhaltig, es kommt zu keiner qualitativen Veränderung des Erlebens und der Persönlichkeit.

Die Zusammenschau der Symptome und die Betrachtung der kurz- und langfristigen Verlaufsdynamik ermöglicht schließlich die Einordnung in ein Muster von Süchtigkeit, Zwang oder gestörter Impulskontrolle.

3. Sexualpräferenz

Nun folgt die Frage nach der Sexualpräferenz, d.h. liegt eine sogenannte Paraphilie (im früheren Sprachgebrauch Perversion) vor oder nicht. Bei Paraphilien besteht ein ausgeprägter sexueller Drang nach einem unüblichen Sexualobjekt (z.B. beim Fetischismus) oder einer unüblichen Art sexueller Stimulierung (wie beim Exhibitionismus oder Voyeurismus). Ursprünglich neutrale Gegenstände (wie Bekleidung) werden zu Elementen sexueller Stimulierung, innere Spannungen werden ausagiert und Ausschnitte des sexuellen Ablaufs entwickeln sich zur alleinigen Quelle von Erregung und Lust. Von Paraphilien spricht man, wenn diese Muster sexueller Erregung fixiert sind und die einzige oder wesentliche Quelle sexueller Erlebnisfähigkeit darstellen. Dann ist sexuelle Befriedigung nur noch in einer Art Ritual möglich, das den Partner zu einem Objekt macht, dessen persönliche Bedürfnisse nachrangig sind.

Im Verlauf kann (muss aber nicht) eine Progredienz mit süchtiger Entgleisung auftreten. Dann kann es zu zunehmender Frequenz bei abnehmender Befriedigung mit Promiskuität kommen. Phantasien und Praktiken werden immer subtiler ausgestaltet. Bestimmte Reize erhalten Signalcharakter und werden zum Anstoß für eine stereotype Wiederholung eines Musters, dem sich alles unterordnen muss.3

Liegt keine Paraphilie vor, ist ein „übliches“ Erregungsmuster möglich. Sexuelle Gedanken werden häufig jedoch nicht als lustvoll und nicht als Ausdruck sexueller Wünsche erlebt. Vielmehr drängen sie sich auf, häufig im Zusammenhang mit einer krisenhaften Verunsicherung oder im Zusammenhang mit negativen Stimmungen (Leeregefühl, Angst, nicht begehrt zu werden).

4. Komorbidität

Die Feststellung einer Komorbidität, d.h. das Vorliegen einer weiteren seelischen Störung, ist für die Verlaufsprognose und die Therapieplanung von besonderer Wichtigkeit. Nicht selten erkennt man erst in der Rückschau ungünstige Vorbedingungen wie z.B. Angststörungen, ADHS oder selbstunsichere Persönlichkeitsstörungen, die einen Nährboden für die Entwicklung einer sexuellen Süchtigkeit darstellten. Weitere Störungen können im Verlauf als Konsequenz der Suchtdynamik entstehen, z.B. depressive Störungen. Bei der therapeutischen Einschätzung und Hilfeplanung spielt diese Einschätzung eine besondere Rolle. Es gilt nämlich im Spannungsfeld von Ressourcen und Defiziten die Verhaltenssteuerung zu fördern und den mühsamen Weg der Stabilisierung und Auseinandersetzung zu begleiten. Auf eine möglichst umfassende Behandlung aller Aspekte des Verhaltens, Denkens und Erlebens ist dabei Wert zu legen.

5. Reifungsgrad der Persönlichkeit

Im letzten Schritt der Diagnostik versuchen wir den Reifungsgrad der Persönlichkeit zu erfassen. Dafür bietet die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD)4 ein gutes Handwerkszeug. Im Rahmen eines Interviews werden Fähigkeiten der Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Abwehrmechanismen, Kommunikation, Bindung und Objektwahrnehmung geprüft und in eine Einschätzung nach dem Grad der Integration gebracht. Damit lässt sich die Frage beantworten, über welchen seelischen Binnenraum verfügt werden kann, wie Konflikte bewältigt werden können, welche Fähigkeiten zur Selbstregulation abrufbar sind und ob Ambivalenz toleriert wird oder zu einer Bedrohung der psychischen Struktur führt.

Wie entsteht Süchtigkeit?

Gehen wir einen Schritt weiter. Herr N. war in einem destruktiven, sich wiederholenden Verhaltenskreislauf gefangen. Er fügte sich mit seinem Tun Schaden zu, ohne dies eigentlich zu wollen. Er handelte wie gefangen, wie unter einem Zwang. Wie ist das eigentlich zu verstehen? Wie entsteht Süchtigkeit und wie werden das Leben und die Beziehungen dadurch verändert? Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen sind Erkenntnisse der neueren Suchtforschung in Bezug auf stoffgebundene Abhängigkeiten.

In den letzten Jahrzehnten wurden bemerkenswerte Fortschritte im Verständnis und in der Behandlung von stoffgebundenen Suchterkrankungen gemacht. Ausgangspunkt der Betrachtung ist seit den 70er Jahren das Biopsychosoziale Modell von Engele5, das früher weit verbreitete, eindimensionale Erklärungsansätze für die Entstehung von Krankheiten ablöste und heute weithin akzeptiert ist. Nicht eine Ursache, sondern ein synergistisches Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Einflussfaktoren ist an der Entstehung von Suchterkrankungen beteiligt.

Im Triasmodell von Kielholz und Ladewig6 wird der Missbrauch von Suchtstoffen im Sinne einer dynamischen Interaktion von Individuum, Umwelt und Suchtstoff erklärt. In diesem Modell gelingt es, Hypothesen und Befunde aus vielfältigen Untersuchungsansätzen zu integrieren und weiterzuentwickeln, ohne in eine eindimensionale Betrachtung zurückzufallen. Damit wurde der Grundstein für eine multifaktorielle Betrachtungsweise gelegt.

Ein weiterführendes Verständnis der Entstehung von Suchterkrankungen basiert auf neuen Erkenntnissen der Lernpsychologie, Entwicklungspsychopathologie und des Neurobehaviorismus.

1. Lerntheoretische Prinzipien

In den Konzepten der Lerntheorie wird davon ausgegangen, dass Verhalten grundsätzlich erlernt ist im Sinne des Modellernens oder unter dem Einfluss von Verstärkerprinzipien. Bereits frühzeitig wurde die Spannungsreduktionshypothese diskutiert: Die mangelnde Fähigkeit zur Angst- und Stressbewältigung bietet den Nährboden für einen Suchtmittelkonsum, durch den die Lebensbewältigung anfangs verbessert wird. Vielen Menschen dient Alkohol als eine Art soziales Hilfsmittel zur Erleichterung von Kontakten, bzw. als Stimmungsaufheller in Gesellschaften. Unter Alkoholeinfluss erscheint die Situation angenehmer, das Verhalten ist freier, man gibt sich unternehmungslustiger, ungehemmter. Mit Suchtmitteln können viele Menschen ihren Gefühlen freien Lauf lassen oder angenehme Erlebnisse intensiver genießen. Andere trauen sich plötzlich zu, was sie sonst z.B. aus sozialer Angst oder Hemmung heraus vermieden hätten. In anderen Situationen kann Alkohol zur Beruhigung und Dämpfung eingesetzt werden, um kurzfristig Belastungen und Probleme in den Hintergrund zu drängen. Durch die Wirkung des Suchtstoffes werden dann unangenehme Gedanken und Gefühle, wie z.B. beruflicher Stress und Ärger, aber auch Konflikte und Gefühle von Einsamkeit und Langeweile gedämpft und damit kurzfristig erträglich gemacht.

Die Wirkung des Suchtstoffes ist als positiver Verstärker zu sehen, das Abklingen der Rauschwirkung und der darauf folgende Zustand von Ernüchterung als negativer Verstärker, da ein Drang zur Konsumwiederholung ausgelöst wird. Weitere Erklärungskonzepte für die Entwicklung von Konsummustern sind soziale Verstärkung und der Wunsch nach Rauscherlebnissen, die eine jugendliche Neugierde und Experimentierlust befriedigen. Als aufrechterhaltende Bedingungen für Substanzkonsum können Entzugserscheinungen, Vermeidungsverhalten, Toleranzentwicklung und soziale Akzeptanz identifiziert werden. Lernpsychologische Modelle alleine reichen jedoch nicht aus, da sie sich auf die Frage nach den Ausgangsbedingungen des Konsums und nach den Verlaufsverstärkern beschränken.

2. Entwicklungspsycho-(patho)logische Betrachtung

Eine spezifischere Betrachtung, die in den letzten Jahren entwickelt und verfeinert wurde, berücksichtigt Entwicklungsprozesse und deren Störung im Kontext von Risiko- und Schutzfaktoren. Diese Betrachtungsweise ist auch deshalb relevant, weil sich der Erstkonsum legaler und illegaler psychoaktiver Substanzen in immer jüngere Altersgruppen verschiebt. Auch die Konfrontation mit Pornographie beginnt heute aufgrund der medialen Präsenz wesentlich früher.

Für den Erstkonsum von Suchtstoffen wurden verschiedene Risikokonstellationen ermittelt7: soziokulturelle Faktoren (gesellschaftliche Normen, Verfügbarkeit, Armut, verfügbares soziales Netz), interpersonelle Faktoren (Vorbild der Eltern, familiäre Konflikte, Drogenkonsum im Freundeskreis), psycho-behaviorale Faktoren (frühes andauerndes Problemverhalten, schulische Misserfolge, positive Einstellungen zum Drogenkonsum, früher Konsumbeginn, Sensationsgier, Rebellenhaftigkeit, seelische und körperliche Misshandlung) und biologische Faktoren (genetische Disposition, individuelles Wirkmuster, Verträglichkeit, körperliche Frühreife). Diese Risikofaktoren sind gleichzusetzen mit Lebensbedingungen, die die Wahrscheinlichkeit eines Substanzkonsums erhöhen, allerdings kein automatisches Abgleiten in Substanzabhängigkeit bedeuten.

Vielmehr ist das Gegengewicht von individuellen Schutzfaktoren (wie stabile Beziehungen, robustes Temperament, schlechte Verträglichkeit, gelungene frühe Entwicklung, ausreichende Ressourcen) für den weiteren Verlauf entscheidend. Insbesondere die sozialen Bedingungen werden in dieser Betrachtungsweise umfassend analysiert und können im Einzelfall zu Risikoprofilen ausgearbeitet werden. Konsummuster werden verstanden als individueller Prozess im Kontext der persönlichen Ausgangssituation und der umfassenden spezifischen Entwicklungsbedingungen.

Der Einstieg in den Substanzkonsum (und in die Internetpornographie) beginnt überwiegend in der frühen Jugendzeit, einer Zeit verschärfter Krisenhaftigkeit. Dabei werden vor allem Fragen nach der eigenen Identität und Anforderungen an die Autonomieentwicklung virulent, deren Beantwortung in der Regel überfordert. Experimente mit legalen oder illegalen Suchtstoffen passen in diese jugendtypische Instabilität und verstärken sie gleichzeitig. Fortgesetzter Substanzmissbrauch wirkt sich dann negativ auf die weitere Entwicklung aus, verschärft intrapsychische und interpersonelle Konflikte und soziale Problemlagen. In diesem Prozess können Eltern und Bezugspersonen, Schule als Ort von Frustration oder Erfolg und Freundeskreise unterstützend wirken oder auch belasten und den Suchtstoffkonsum bestärken.

Substanzkonsum kann zu einer kurzfristig effektiven Strategie werden, um entwicklungsbedingte Belastungen zu „bewältigen“. Er kann auch Ausdruck von Protestverhalten sein und den Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Jugendgruppe symbolisieren, die sich gegen die Norm auflehnt. Er ist also Ergebnis einer dynamischen Auseinandersetzung mit sich selbst, seiner Entwicklung und seiner Umgebung, ein offener Prozess des Lernens in einer Zeit, in der das Gehirn besonders prägbar ist und in der die Grundlage für die weitere Entwicklung gelegt wird. Während der Substanzgebrauch vor allem durch jugendtypische soziale Erfahrungen beeinflusst wird, spielen beim fortgesetzten Missbrauch psychopathologische und soziale Problemlagen eine stärker dominierende Rolle. Eine entwicklungspsychopathologische Betrachtung sexueller Süchtigkeit wurde bislang noch nicht ausführlich untersucht und beschrieben. Es ist zu vermuten, dass die oben beschriebenen Risikokonstellationen ebenfalls eine Rolle spielen. Insbesondere die rasante Verbreitung von Internetpornographie unter Jugendlichen und die Auswirkungen auf die Entwicklung gilt es zu verstehen.

Süchtigkeit und Triebhaftigkeit dürfen nicht verwechselt werden. Triebhaftigkeit und Sexualität sind untrennbar miteinander verwoben. Sexuelle Neugier treibt uns an, setzt Energien frei, lässt uns suchen und ausprobieren, finden und weitersuchen. Mit unserer Triebhaftigkeit tauchen wir ein in unsere Sinnlichkeit, entdecken Vorlieben und Neigungen, verknüpfen Körperliches mit Erregung. Etwas ganz eigenes spricht uns an, lässt uns aufmerksam werden, immer auf der Suche nach Wohlbefinden und einem entspannten Lebensgefühl. Dieses Getriebensein kann sehr ausgeprägt oder eher moderat sein, auch hier sind Menschen verschieden. In diese Erkundung des Sexuellen spielen Eigenschaften der Persönlichkeit und Prägungen hinein. Auf den gemachten Erfahrungen bauen wir auf und entwickeln uns weiter. Dabei sind wir nicht immer Herr im eigenen Haus, denn wie der Volksmund sagt: „Liebe macht blind“, zumindest manchmal. Dann bin ich nicht mehr vernünftig, kontrolliert, sondern auch impulsiv, kindlich oder unbeherrscht. Ich will, ich will, ich will, was mir Glück verheißt. Treibende Kraft ist dabei die Suche nach dem Lustgewinn, der Wunsch nach harmonischem Verschmolzensein oder das Verlangen nach dem Gegenüber, das mich zum Mann/zur Frau macht. Und diese Kräfte treiben weiter, kommen nur kurz zum Stillstand und drängen auf Wiederholung.

Es ist die Verbindung von Erotik, sexueller Praxis, Sinnlichkeit und inniger Beziehung, die dabei zu finden ist. Nicht nur der kurze eigene Lustgewinn, sondern ein gemeinsames Erkunden, ein Miteinander, das Entwicklung fördert. Beziehungen sind aber kein Genuss in Reinform, sondern ein stetes Vorwärts-, manchmal auch Rückwärtsgehen und ein Leiden an der Verschiedenartigkeit des Anderen, der fremd und schwer verstehbar bleibt. Begehren kann in Beziehungen sehr heftig sein, ohne dass von einer sexuellen Störung gesprochen werden sollte. Die Integration der eigenen Triebhaftigkeit in das Muster unserer Beziehungen und Begierden ist Aufgabe einer gelingenden Entwicklung. Sexuelle Süchtigkeit dagegen lebt vom Augenblick und der kurzfristigen Abfuhr, verliert die sinnliche Qualität und endet isoliert, episodisch, ohne befriedigenden Schlussakkord.

3. Neurobehaviorales Modell der Suchtentwicklung

Unser Gehirn verfügt über ein System, das durch bestimmte angenehme Aktivitäten „angeschaltet“ wird. Belohnungszentrum oder etwas plakativ „Vergnügungsviertel“ wurde diese Struktur benannt, die tief im Mittelhirn sitzt. Wird dieser Bereich des Gehirns aktiviert, entsteht ein kurzfristiges Gefühl von Lust und Erregung, das angenehm erlebt wird und eine Triebkraft bildet, die zur Wiederholung drängt. Einige Beispiele: Wir essen ein gutes Essen, sind gesättigt, und allein die Erinnerung daran am nächsten Tag löst Appetit aus. Oder wir haben ein zärtlich intimes Erlebnis und haben den Partner „zum Fressen gern“. Oder wir erleben einen eindrucksvollen Sonnenuntergang, sind überwältigt und traurig über das rasche Ende. Dieses Belohnungssystem innerhalb des Mittelhirns ist deshalb so wichtig, weil dadurch bestimmte Lebensinhalte wie Essen, Trinken und Sexualität motivational verstärkt werden.

Dieser natürliche Mechanismus ist die Triebfeder unseres Verhaltens, eine Art Motivationskreislauf, der uns vorwärts treibt, allerdings unter der Kontrolle des Frontalhirns abläuft. Wir handeln in der Regel nicht ohne Kontrolle, sondern überlegen die Konsequenzen, bevor wir etwas tun.

Aus der Suchtforschung wissen wir, dass alle Suchtstoffe auf dieses motivationale System einwirken, aber viel stärker als natürliche Stimuli. Bei längerem Gebrauch kann daraus eine Abhängigkeit entstehen, das heißt, das Belohnungszentrum wird sensitiviert, empfindlicher, reagiert anders als vorher, so dass es sich selbst anschalten kann, bei bestimmten Reizen ein intensives Verlangen, oder anders gesagt, eine Gier auslöst. Ein isoliertes Anspringen dieses Systems bei süchtigen Menschen führt zu einer dranghaften Wiederholung, auch wenn dadurch die Gesundheit geschädigt wird. Das Belohnungssystem beginnt, sich zunehmend der Steuerung durch das Frontalhirn zu entziehen, es aktiviert eigenständig, führt eine Art Eigenleben, unkontrolliert und mit automatisierten Verhaltensmustern, die zielgerichtet zum wiederholten Konsum führen. Ergebnis dieser Umkehr der Verhaltenssteuerung, die im Gehirn auch strukturell nachweisbar ist, sind Handeln wider besseres Wissen, Handeln ohne nachzudenken, Einengung auf das süchtige Verhalten und letztlich Kontrollverlust. Der Suchtstoff wird zur Wahrheit, die zählt, zum kurzfristigen, dominierenden Verhaltensmuster, das in die Tat umgesetzt wird, ohne langfristige Konsequenzen zu bedenken und danach zu handeln. Gleichzeitig kommt es zu einer Beeinträchtigung der psychobiologischen Stresstoleranz, die sich nur sehr langsam im Verlauf einer Abstinenz regenerieren kann und die einen Nährboden für Rückfälligkeit und Instabilität bietet. Süchtiges Verhalten ist außer Kontrolle, verselbständigt. Das eigene Tun wird nicht mehr bewertet und hinterfragt; das Mittelhirn hat sozusagen das Kommando übernommen und nicht mehr das Großhirn, also nicht mehr der Bereich des Gehirns, mit dem wir reflektieren und aufgrund unserer Erfahrungen und Bewertungen unser Tun steuern.

Süchtiges Verhalten hat mit Lust nichts mehr zu tun. Aus Vergnügen entsteht Verlangen, Lust wird in nicht beherrschbare Gier verwandelt, statt Lebensfreude herrscht kurzfristige Bedürfnisbefriedigung vor, aus sinnlichem Genuss ist die Suche nach der schnellen sicheren Spannungsabfuhr geworden.

Im Langzeitverlauf kommt es dann zu einer Fixierung auf destruktive Lernprozesse mit automatischen Gedanken („Ich kann sowieso nichts dagegen machen“, „Ich bin sowieso nichts wert“, „Ohne Trinken ist das Leben unerträglich“) und Aktivierung bestimmter Abwehrmechanismen (wie externale Attribuierung, Projektion und Verleugnung).

Dieses Modell, in dem neurobiologische und kognitive Betrachtungsweisen verknüpft werden, lässt die Suchtentstehung plausibel erscheinen. Erfahrungen mit Suchtstoffen ebenso wie Störungen der Entwicklung und aversive Zustände werden im Gehirn gespeichert. Sie können auch nach vielen Jahren in bestimmten Auslösesituationen erneut aktiviert werden und zur Reaktivierung süchtigen Verhaltens führen. So kann Abhängigkeit auch als ein Gedächtnisprozess verstanden werden, der wiederholte fehlangepasste, schwer kontrollierbare Verhaltensmuster hervorruft, die zu Rückfällen und einer zwanghaften Wiederholung führen. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass das neurobehaviorale Modell und die Erkenntnisse zur Entstehung auch auf nicht-stoffgebundene Abhängigkeiten (sogenannte „Verhaltenssucht“) und speziell sexuelle Süchtigkeit angewendet werden können.8

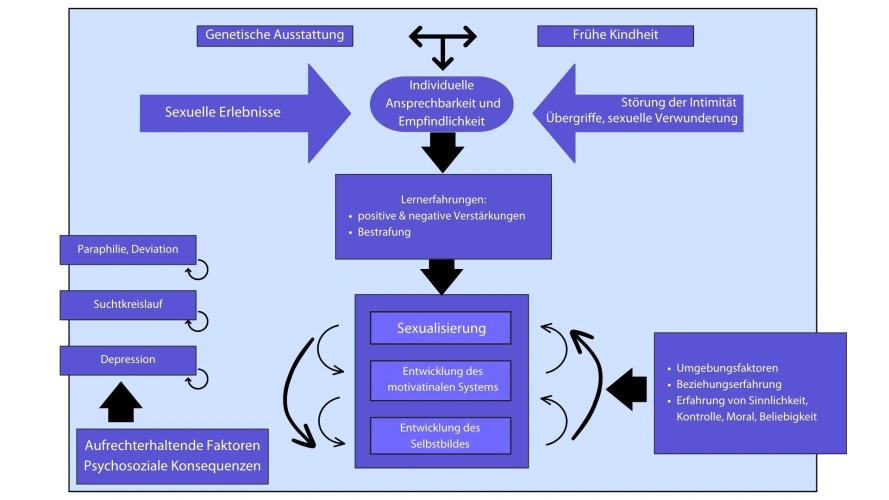

In einem eigenen hypothetischen Modell können entwicklungsbezogene Faktoren beschrieben werden.

Die Entwicklung des motivationalen Systems, der Sexualisierung und des Selbstbildes verläuft parallel und mit vielfältiger Rückkoppelung. Sexualisierung meint in diesem Zusammenhang die Fähigkeit und individuelle Weise, ein Gegenüber mit sexueller Bedeutung und Erwartung zu besetzen und damit einen sexuellen Affekt zu entwickeln. Unter motivationalem System werden Persönlichkeitsmerkmale wie Neugier, Antrieb und Triebhaftigkeit, Empfänglichkeit für Belohnung und externe Verstärker verstanden. In unserem Selbstbild sind grundlegende Konzepte und Meinungen der eigenen Persönlichkeit verankert.

Dieser Entwicklungsprozess bietet Angriffsflächen für die Entwicklung von Süchtigkeit, Devianz und Depressivität, die sich in einem Circulus gegenseitig verstärken oder bedingen können. Weitere Forschungsbemühungen zu dieser Fragestellung sind dringend erforderlich. Derzeit besteht weder eine einheitliche geeinigte Klassifikation noch ein wissenschaftlich fundiertes Konzept bezüglich Entstehung, Verlauf und Behandlung.

Ist Pornographie ein Suchtstoff?

Herr N. beschrieb seinen „Pornographiekonsum“ wie alkoholabhängige Patienten „ihren“ Alkohol beschreiben. Es war ein Teil von ihm geworden, nicht wegzudenken, nicht einfach so ersetzbar. Internetpornographie nahm einen festen Platz in der Lebensgestaltung ein, eine Art Lebensnotwendigkeit wie Essen und Trinken. Masturbation oder Promiskuität waren die Verhaltensweisen, die als Ergebnis des Konsums auftraten. Ohne sich zu schützen, ohne vorher gemachte Versprechungen oder Vorsätze zu berücksichtigen wurden episodisch die altbekannten Pfade betreten.

Internetpornographie bietet alle Merkmale eines effektiven Suchtstoffes. Sie ist überall preisgünstig, sehr einfach und schnell verfügbar. Die Herstellung einer Konsumatmosphäre von Anonymität und Heimlichkeit ist möglich, geradezu vorgezeichnet. Die Wirkung ist rasch und massiv belohnend, erregend und auf visuelle Reizung ausgerichtet, die ohnehin in der sexuellen Attraktion von besonderer Bedeutung ist. Die Vielfalt des Angebotes weckt immer mehr Erwartungen und Wünsche. Grandiose Phantasien („Nichts ist unmöglich“) verstärken Gier und Neugier und werden zum Motor der Dosissteigerung, die sich in vermehrter Onanie oder Promiskuität, vor allem auch im höheren Zeitbedarf zeigen. Die Vertrautheit und die Neugier auf die Internetseiten wird geschickt aufgebaut; wie eine Stammkneipe werden immer wieder Angebote an vertrauten Orten aufgesucht, die kurzfristig verändert werden und den Reiz des Neuen aufrechterhalten. Ein Kick ist stets erreichbar, aber auch ein Zustand anhaltender Dauerstimulierung ist möglich, der allerdings unphysiologisch ist und in ein rastloses Unbefriedigtsein mündet, ähnlich dem Kater nach dem Alkoholrausch.

Das Internet als „Spielwiese“ süchtig-sexuellen Verhaltens ist auch deshalb attraktiv, weil dort scheinbar grenzenlose Experimente mit der eigenen Phantasie und Identität möglich sind. Ich kann dort jegliche Phantasiebildung vorfinden und gestalten, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es ist sozusagen eine Einladung an die bewusste und unbewusste Triebhaftigkeit, sich in polymorpher Weise zu inszenieren. Dabei kann ich sein, wer ich will, über alle Grenzen der Geschlechtlichkeit und Normalität hinweg – eine Einladung, der schwer zu widerstehen ist.

Vor allem für Jugendliche in der Identitätsentwicklung bietet sich ein unglaublich aufreizendes Maß an Entfaltungsspielräumen.

Schlussbemerkung

Kommen wir zurück zu Herrn N.: Die Diagnostik ergab eine Vielfalt von suchtspezifischen Symptomen mit Verlust der Steuerungsfähigkeit und ausgeprägt drängenden Impulsen bei progredienter Verschlechterung. Auch in der Verlaufsdynamik war ein süchtiges Muster mit typischen Abwehrstrategien und Doppelleben erkennbar. Eine Störung der Sexualpräferenz lag nicht vor. Sexuelle Befriedigung war mit der Partnerin problemlos möglich, unübliche Praktiken konnten nicht eruiert werden. Als Komorbidität bestand eine hypochondrische Störung, die im Verlauf und als Folge des Sexualverhaltens entstanden war. Die Persönlichkeit ließ sich als im wesentlichen gut integriert beschreiben, Anhaltspunkte für eine sogenannte „frühe Störung“ mit unreifen Abwehrmechanismen oder Identitätsdiffusion ergaben sich nicht. In der ersten Phase der Behandlung stand der Erwerb von Strategien zur Verhaltenskontrolle im Vordergrund. Im weiteren Verlauf spielte die Auseinandersetzung mit der eigenen Beziehungsbiographie eine wichtige Rolle. In einem längeren mühsamen Prozess der Auseinandersetzung gelangte er zu einer Integration seiner Sexualität in sein Beziehungsleben und sein Wertesystem. Sein anfängliches „Es passiert mir immer wieder“ hatte sich verändert hin zu einem verantwortungsbewussten Fragen nach den eigenen Bedürfnissen und deren Realisierung in der Partnerschaft.

Erscheinungsformen sexueller Süchtigkeit zu verstehen, gelingt nicht durch Fragen nach Häufigkeit oder Praktiken. Erst die qualitative Beschreibung des Verhaltens, Erlebens und Denkens verspricht ein besseres Verständnis. Dabei sind Erkenntnisse aus der Suchtforschung anwendbar. Sowohl die Einzelsymptome als auch die Verlaufscharakteristik sind spezifisch und präzise beschreibbar. Die Diagnosestellung sollte in einem mehrstufigen Erkenntnisprozess eingebunden sein. Da via Internet der „Suchtstoff Pornographie“ unbegrenzt und unbegrenzbar zur Verfügung steht, sehen wir uns vor einer Aufgabe gigantischen Ausmaßes. Hierfür eine Praxis des Verstehens und der Hilfe zu etablieren, ist eine Herausforderung für Seelsorger und Therapeuten. Der hier vorgelegte Beitrag möge dazu hilfreich sein.

Roth, K. (2004): Wenn Sex süchtig macht, Links, Berlin, S. 33. ↑

Clement, U. (1997): Sexuelle Sucht als Phantasiestörung, Z. Sexualforschung. 10, 185-196. ↑

Giese, H. (1973): Zur Psychopathologie der Sexualität, Enke, Stuttgart. ↑

Arbeitskreis OPD (Hrsg.): Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (1988), Huber, Bern. ↑

Engel, G. (1977): The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine, Science 196: S. 129-136. ↑

Kielholz, P., Ladewig, D. (1973): Die Abhängigikeit von Drogen, Lehmann, München. ↑

Hawkins, JD, Fitzgibbon, JJ (1993): Risk factors and Risk behavior in Prevention of Adolescent Substance Abuse, Adolescent Medicine State of the Art Reviews: Adolescent Substance Abuse and Addictions 4: S. 249-262. ↑

Grüsser, S. (2006): Verhaltenssucht, Huber, Bern. ↑