Sind Kinder die unsichtbaren Opfer?

- Unsichtbare Opfer?

- Diskussion der Ergebnisse

- Grenzen der Studie durch geringe Teilnehmerzahl

- „Kein Unterschied“-These ist nicht haltbar

Ergebnisse einer neuen Studie von D. Paul Sullins, zusammengefasst vom DIJG

Eine neue, im März 2016 veröffentlichte US-amerikanische Studie weist auf ein erhöhtes Depressionsrisiko bei jungen Erwachsenen, die in gleichgeschlechtlichen Haushalten aufwuchsen, hin. Die Studie ist die jüngste in einer ganzen Reihe, in denen signifikante Unterschiede gefunden wurden zwischen Kindern, die bei einem gleichgeschlechtlich lebenden Paar und Kindern, die bei einem Mann-Frau-Paar aufwuchsen.

Unsichtbare Opfer?

Die Studie Invisible Victims: Delayed Onset Depression among Adults with Same-Sex Parents von D. Paul Sullins weist auf einen statistischen Zusammenhang zwischen dem erhöhten Depressionsrisiko bei jungen Erwachsenen und deren Aufwachsen in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt hin.

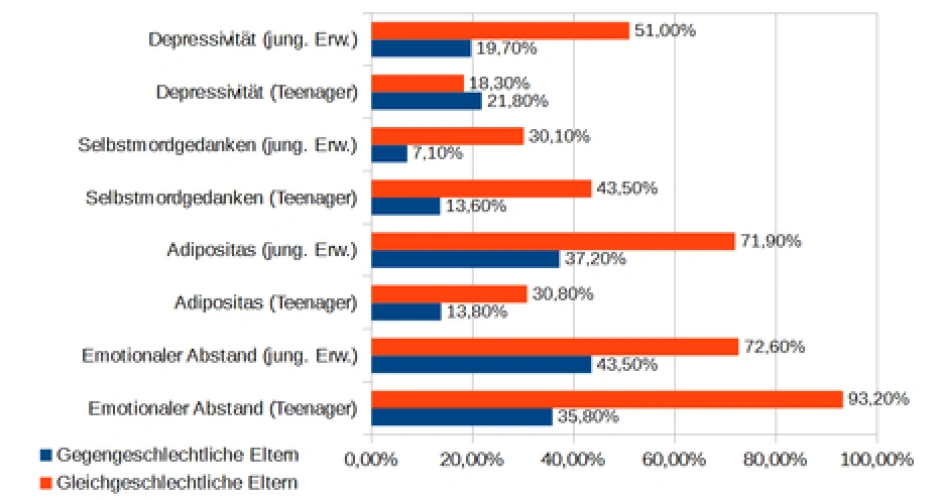

Als Quelle nutzte Sullins Daten aus einer repräsentativen Langzeitstudie, der National Longitunal Study of Adolescent Health (Add Health), die 1994-95 in der ersten Befragungswelle durchgeführt wurde, als die Studienteilnehmer Teenager waren. In der vierten Befragungswelle, durchgeführt 2008, waren die Teilnehmer im Durchschnitt 28 Jahre alt. In diesem Alter wurde zum ersten Mal ein mehr als 2,5-fach erhöhtes Risiko für depressive Erkrankungen bei denjenigen Personen festgestellt, die in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt aufwuchsen. (Das relative Risiko für die Teilnehmer aus einem gleichgeschlechtlichen Haushalt war 51,0%; für die Teilnehmer aus einem Mann-Frau-Haushalt war es 19,7%.)

Dieses Ergebnis ist auch deshalb auffällig, weil das relative Depressionsrisiko für die Teilnehmer, als sie noch Teenager waren, in beiden Gruppen fast gleich war. Der Mittelwert1 bei den Teenagern in einem Mann-Frau-Haushalt war sogar geringfügig höher als bei den Teenagern in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt (21,8% gegenüber 18,3%). Bei den jungen Erwachsenen, die in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt aufwuchsen, war das relative Risiko für eine depressive Erkrankung also um 33 Prozentpunkte gestiegen; bei denjenigen aus einem Mann-Frau-Haushalt war es leicht gefallen (um zwei Prozentpunkte). Das deutet darauf hin, dass das gestiegene relative Depressionsrisiko eine bislang unentdeckte Spätfolge des Aufwachsens in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt sein könnte.

Weitere Ergebnisse aus der Studie (siehe auch die Tabelle):

Sowohl bei den Teilnehmern, die in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt aufwuchsen, als auch bei denen aus einem Mann-Frau Haushalt ging zwischen Teenager- und Erwachsenenalter die Anzahl derjenigen, die von Selbstmordgedanken gequält wurden, zurück. Dennoch blieben massive Unterschiede: Bei den Teilnehmern, die in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt aufwuchsen, ging das relative Risiko, von Selbstmordgedanken gequält zu werden, von 43,5% auf 30,1% zurück. Bei den Teilnehmern, die in einem Mann-Frau-Haushalt groß wurden, ging dieses Risiko von 13,6% auf 7,1% zurück. Die in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt aufgewachsenen Teilnehmer hatten als junge Erwachsene also ein 4,2-fach höheres Risiko für Selbstmordgedanken verglichen mit den Teilnehmern, die in einem Mann-Frau-Haushalt aufwuchsen.

Die Häufigkeit von starkem Übergewicht (Adipositas, BMI>30) nahm in beiden Gruppen zwischen Teenageralter und Erwachsenalter zu. Bei den Teilnehmern aus gleichgeschlechtlichen Haushalten waren im Teenageralter 30,8% stark übergewichtig, im Erwachsenenalter 71,9%. Bei den Teilnehmern, die in Mann-Frau-Haushalten aufwuchsen, stieg das Vorkommen von Adipositas von 13,8% auf 37,2%.

Der Anteil der Teilnehmer, die einen emotionalen Abstand zu einem oder beiden Elternteilen angaben, war bei den jungen Erwachsenen, die in gleichgeschlechtlichen Haushalten aufwuchsen, im Teenageralter extrem hoch: 93,2%; im Erwachsenenalter lag er immer noch bei 72,6%. Von den Teilnehmern, die in einem Mann-Frau-Haushalt aufwuchsen, gaben im Teenageralter 35,8% und im Erwachsenenalter 43,5% einen emotionalen Abstand zu den Eltern an.

In der dritten Befragungswelle (2002, die Teilnehmer waren im Durschnitt 22 Jahre alt) wurde zudem nach verbalen, körperlichen oder sexuellen Übergriffen durch die Eltern gefragt.2 Verbale Übergriffe machten dabei 79% der Übergriffe aus. Auch hier unterschieden sich die beiden Gruppen: Von den Teilnehmern, die in gleichgeschlechtlichen Haushalten aufwuchsen, hatten 92% eine Form elterlicher Übergriffe erlebt, von den Teilnehmern, die in Mann-Frau-Haushalten aufwuchsen, waren es 58,2%.

In der vierten Welle wurde auch nach empfundener Stigmatisierung gefragt. Von den Teilnehmern, die in gleichgeschlechtlichen Haushalten aufwuchsen, gaben dies 36,7% an. Bei den Teilnehmern, die in Mann-Frau-Haushalten aufwuchsen, waren es nur 7%.

Diskussion der Ergebnisse

D. Paul Sullins prüfte seine Hypothese, dass das hohe Risiko für depressive Erkrankungen bei jungen Erwachsenen, die in gleichgeschlechtlichen Haushalten aufwuchsen, eine Spätfolge des Aufwachsens in einer homosexuellen Familienstruktur sein könnte, indem er andere mögliche Einflussfaktoren berücksichtigte. Keine der anderen Variablen aber (auch nicht der emotionale Abstand zu den Eltern oder die empfundene Stigmatisierung) konnten das erhöhte Depressionsrisiko völlig erklären.

Grenzen der Studie durch geringe Teilnehmerzahl

Obwohl die Add Health Studie eine der größten, repräsentativen Studien zur Gesundheit der US-amerikanischen Bevölkerung ist, ließen sich nur sehr wenige Teilnehmer finden, die als Kinder in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt aufwuchsen. In der vorliegenden Studie waren es 17 Kinder aus lesbischen und 3 Kinder aus schwulen Haushalten. Daher müssen die Ergebnisse mit großer Vorsicht und unter dem Vorzeichen des Vorläufigen interpretiert werden.

„Kein Unterschied“-These ist nicht haltbar

Dennoch ist die Studie beachtlich. Fast alle Studien, die bislang zu dem Ergebnis kamen, es gebe keinen Unterschied im Kindeswohl zwischen denjenigen, die in einem Mann-Frau-Haushalt und denjenigen, die in einem homosexuellen Haushalt aufwuchsen, bezogen sich auf eine „willkürliche Auswahl“ von Teilnehmern. Dieses Vorgehen erlaubt aber keine allgemeinen Schlussfolgerungen.3 Inzwischen weisen mehrere Studien, die mit Daten aus einer repräsentativen Grundgesamtheit arbeiten, darauf hin, dass die „Es gibt keinen Unterschied“-Hypothese nicht haltbar ist. Um diese Unterschiede weiter aufzudecken ebenso wie die möglichen Gründe dafür, und dann das zu fördern, was Kindern wirklich hilft, ist weitere Forschung notwendig. Bisher gilt, was Tausende von Forschungen über die Relevanz der Familienstruktur gezeigt haben: Kinder wachsen am besten bei ihren beiden leiblichen und miteinander verheirateten Eltern, bei Mutter und Vater, auf.

Beim Mittelwert ist der Einfluss von Ausbildung und Einkommen der Eltern, sowie der Einfluss von Alter, Geschlecht, Ethnie und Ausbildung bei den jungen Erwachsenen statistisch herausgerechnet worden. ↑

Gefragt wurde, ob ein Elternteil oder eine Bezugsperson „geohrfeigt, geschlagen oder getreten hat“ oder „Dinge sagte, die dich verletzt haben oder dir das Gefühl gaben, ungewünscht oder ungeliebt zu sein“ oder „dich sexuell angefasst haben, dich gezwungen haben, den oder die Erwachsene sexuell anzufassen oder dich zu einer sexuellen Beziehung gezwungen haben“. ↑

Vgl. Helmut Kromreys Aussage: „Konsequenz: Willkürliche Auswahlen sind für statistisch-kontrollierte wissenschaftliche Aussagen wertlos.“ Helmut Kromrey, Empirische Sozialforschung, Opladen 2000, S. 262. ↑